近日,校区材料科学与工程学院卞红副教授团队在航空发动机异质材料连接领域取得重要成果,以《航空发动机用陶瓷基复合材料异质接头连接的最新进展:残余应力控制、高温钎料开发及SiC-Ni反应抑制》(Recent advances on joining of CMCs heterogeneous joints for aeroengine industry: Residual stress control, high-temperature fillers development and SiC-Ni reaction suppression.)为题发表在复合材料领域顶刊《复合材料B辑》(Composites Part B: Engineering)上。该论文结合团队研究成果,系统阐述了陶瓷基复合材料与金属钎焊技术的研究进展,聚焦残余应力控制、高温钎料开发和界面反应抑制三大核心挑战,为航空发动机热端部件制造提供了关键理论支撑。

陶瓷基复合材料以其低密度、卓越的耐高温性和稳定性,被视为下一代航空发动机热端部件中替代传统高温合金的理想材料。在实际应用中,陶瓷基复合材料常需与金属实现可靠连接。在粘接、机械连接和钎焊等常用方法中,钎焊技术因其焊后变形小、连接精度高及可批量生产等优点,被视作最具前景的连接方案。然而,陶瓷基复合材料与金属的钎焊仍面临一系列严峻挑战,主要包括热膨胀系数失配引起的残余应力、传统钎料高温强度不足以及过度界面反应等。

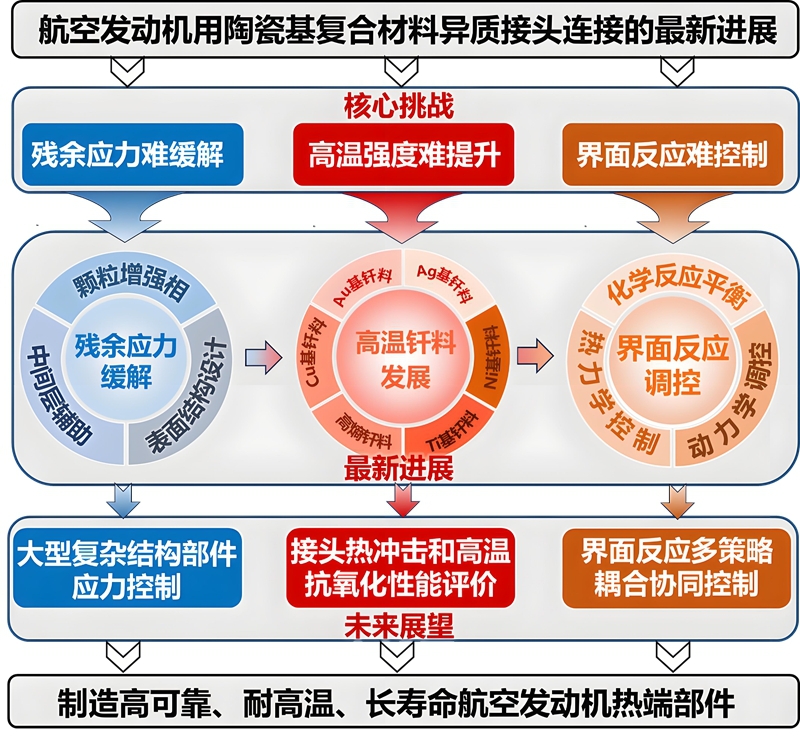

论文结合团队研究工作,首次系统性地从三大方向总结了应对这些挑战的策略与效果。在缓解残余应力方面,重点分析了颗粒增强钎料、中间层辅助控制与表面结构设计三种方法的缓解效果,指出中间层设计可从根本上重构应力分布,是实现接头性能提高的关键路径。在高温钎料开发方面,全面梳理了Ag基、Au基、Cu基、Ti基及Ni基等钎料体系的适用温度区间与发展趋势,为不同服役环境下的材料选择提供依据。在SiC-Ni过度反应控制方面,深入阐释了基于化学反应平衡、热力学控制与动力学调控的三大界面反应调控机制,强调了扩散阻挡层在异质连接中的关键作用。

文章进一步指出,未来应致力于发展面向大型复杂构件的全尺寸应力协同调控方法,加强异质接头在热冲击、高温氧化等极端工况下的性能演化与寿命评估研究,并推进化学平衡、热力学与动力学多机制的协同调控,从而构建从应力设计、材料开发到界面控制的一体化技术体系,为高可靠、长寿命航空发动机热端部件的制造提供系统性解决方案。

校区材料学院博士研究生陈修凯为论文第一作者,卞红副教授、宋晓国教授为论文通讯作者,该研究工作得到中国航空制造技术研究院的协助指导。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2025.113181

(刘珺瑶)